Creuser le Plus Profond Forage : Énergie Géothermique

Saviez-vous que la chaleur qui sommeille sous nos pieds pourrait alimenter le monde entier pendant des millions d’années ? Cette idée, aussi fascinante qu’audacieuse, est au cœur d’un projet qui repousse les limites de la technologie et de l’imagination humaine. Une start-up issue du prestigieux MIT, Quaise, s’attaque à un défi colossal : creuser les trous les plus profonds jamais réalisés pour exploiter une énergie géothermique quasi infinie. Dans cet article, plongeons dans cette aventure scientifique qui pourrait transformer notre rapport à l’énergie.

Une révolution énergétique venue des profondeurs

Imaginez un monde où l’énergie ne dépend plus du vent capricieux ou du soleil intermittent, mais d’une source constante, inépuisable, nichée au cœur de la Terre. Quaise, une entreprise née des laboratoires du MIT, veut rendre cela possible en exploitant la chaleur interne de notre planète. Leur ambition ? Aller bien au-delà des records actuels pour atteindre des profondeurs où la géothermie devient une ressource puissante et universelle.

La chaleur terrestre : un trésor enfoui

Le noyau de la Terre, avec ses **5 200 °C**, est un véritable fourneau naturel. Cette chaleur, issue de la formation de la planète et de la désintégration d’éléments radioactifs, représente une réserve énergétique colossale. Selon Paul Woskov, ingénieur au MIT, exploiter ne serait-ce que **0,1 %** de cette énergie suffirait à répondre aux besoins mondiaux pendant plus de 20 millions d’années.

Mais voilà le hic : cette ressource est enfermée sous des kilomètres de roche. Là où la géothermie classique profite de poches de chaleur proches de la surface, Quaise vise beaucoup plus loin, là où les températures dépassent les **500 °C**, offrant une efficacité décuplée.

Les limites des forages actuels

Jusqu’ici, l’humanité a tenté de percer la croûte terrestre avec des résultats impressionnants, mais insuffisants. Le forage de Kola, en Russie, détient le record avec ses **12 289 mètres** atteints en 1989. Pourtant, ce projet a dû s’arrêter, freiné par des températures inattendues de **180 °C** et des roches poreuses rendant la progression infernale.

Un autre exemple, le forage KTB en Allemagne, a coûté des centaines de millions d’euros pour atteindre **9 101 mètres**, mais là encore, la chaleur et les fluides ont eu raison des ambitions. Ces échecs montrent une chose : les outils classiques ne suffisent pas pour aller plus loin.

« À ces profondeurs, la roche nous a surpris. Elle n’était pas solide comme prévu, et la chaleur a tout compliqué. »

– Un membre de l’équipe KTB

Une technologie venue de la fusion nucléaire

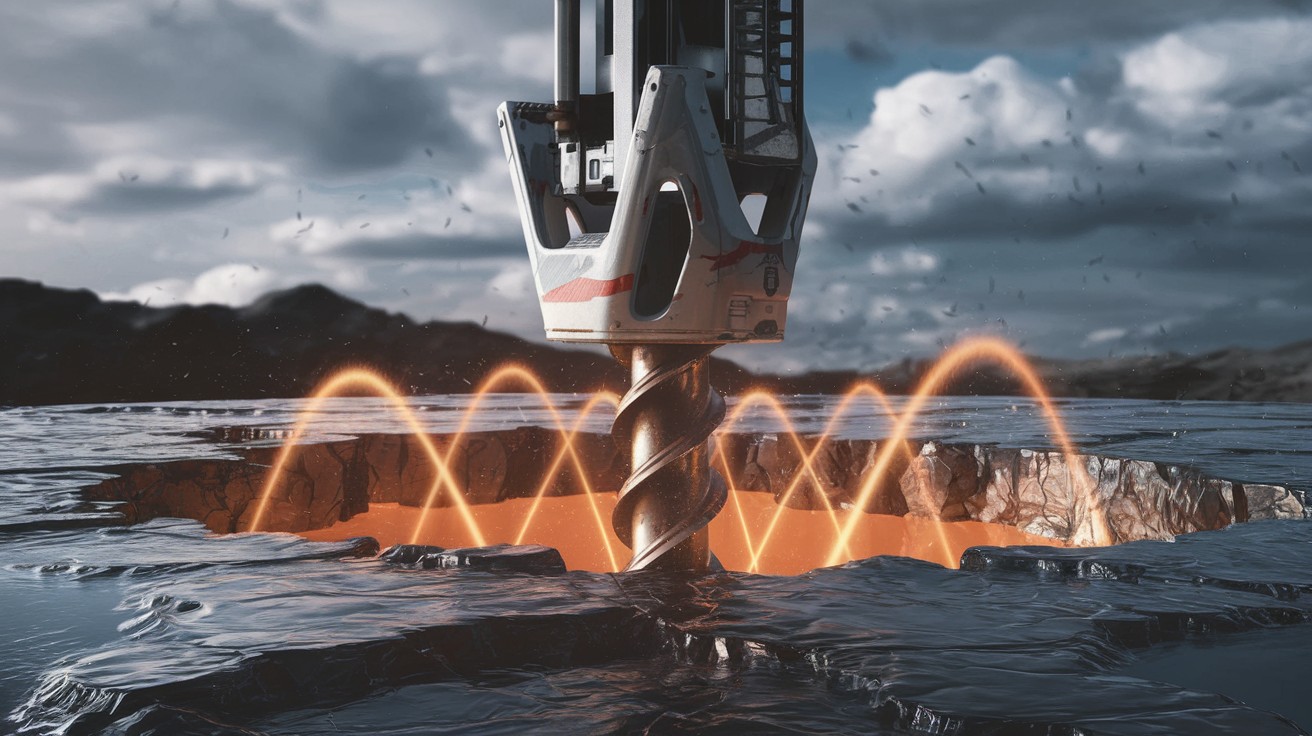

Pour surmonter ces obstacles, Quaise mise sur une innovation radicale : le **gyrotron**, un appareil initialement conçu pour chauffer le plasma dans les réacteurs de fusion nucléaire. Capable de produire des ondes millimétriques d’une puissance dépassant le mégawatt, cet outil peut littéralement vaporiser la roche.

Contrairement aux lasers, inefficaces à cause de la dispersion par la poussière, le gyrotron offre une précision et une efficacité redoutables. Il chauffe, fracture et vitrifie la roche, créant un puits lisse et imperméable, idéal pour capter la chaleur sans complications.

Comment fonctionne ce forage révolutionnaire ?

Le processus de Quaise combine le forage traditionnel avec cette technologie de pointe. Une foreuse classique creuse les premières couches, puis le gyrotron prend le relais pour percer jusqu’à **20 kilomètres** de profondeur. De l’argon, un gaz inerte, est injecté pour refroidir le puits et évacuer les débris.

À ces profondeurs, l’eau devient **supercritique** (au-delà de 374 °C et 22 MPa), un état où elle peut transporter dix fois plus d’énergie qu’à l’état normal. Cette efficacité permettrait de rivaliser avec les combustibles fossiles en termes de densité énergétique.

- Pénétration rapide : jusqu’à 70 mètres par heure avec un gyrotron de 1 MW.

- Puits vitrifié : pas besoin de béton pour stabiliser le forage.

- Profondeur ciblée : 20 km en seulement 100 jours.

Transformer les centrales fossiles

L’un des aspects les plus malins de ce projet ? Recycler les infrastructures existantes. Quaise veut convertir les centrales à charbon ou à gaz en installations géothermiques. Ces sites, déjà connectés au réseau électrique, pourraient troquer leur combustible polluant contre une chaleur propre et durable.

Avec plus de **8 500 centrales fossiles** dans le monde, représentant 2 000 gigawatts de capacité, l’opportunité est immense. Si tout se passe comme prévu, la première conversion pourrait voir le jour d’ici 2028.

Où en est Quaise aujourd’hui ?

En 2025, Quaise sort tout juste des laboratoires. Après avoir levé **105 millions de dollars**, l’entreprise prévoit un test grandeur nature dans une carrière de granite au Texas. Objectif : percer **100 mètres** pour valider la technologie sur le terrain.

Le calendrier est ambitieux : un premier démonstrateur en 2025, suivi d’une levée de fonds de **200 millions de dollars** pour une centrale commerciale d’ici 2028. Nevada Gold Mines est déjà partenaire pour intégrer cette innovation sur des sites existants.

« Nous avons besoin d’une énergie décarbonée massive. Quaise offre une solution quasi infinie et complémentaire aux renouvelables. »

– Mark Cupta, Prelude Ventures

Les défis à relever

Mais tout n’est pas rose. Creuser si profond soulève des questions. La croûte terrestre pourrait-elle réserver de nouvelles surprises, comme à Kola ? Les coûts resteront-ils viables face à des imprévus ? Et quid des risques sismiques potentiels ?

Quaise assure que sa technologie minimise ces dangers, mais seule la pratique le confirmera. Les investisseurs, eux, y croient dur comme fer, portés par la promesse d’une énergie universelle.

Un avenir énergétique redéfini

Si Quaise réussit, les implications seront gigantesques. Finie la dépendance aux énergies fossiles ou aux ressources rares. Chaque pays pourrait puiser dans sa propre réserve géothermique, bouleversant les équilibres géopolitiques actuels.

En occupant peu d’espace en surface, contrairement aux éoliennes ou aux fermes solaires, cette solution pourrait aussi préserver nos paysages. Une révolution silencieuse, mais potentiellement plus impactante que bien des technologies bruyantes.

Alors, la géothermie supercritique sauvera-t-elle le monde ? Peut-être pas seule, mais elle pourrait bien devenir un pilier de la transition énergétique. Restez à l’écoute : sous nos pieds, l’avenir chauffe déjà.